Artículo #235

El rol de Saccharomyces cerevisiae en la expresión cromática del vino

En el corazón mismo de la fermentación del vino, la levadura Saccharomyces cerevisiae despliega un papel tan silencioso como decisivo. Su pared celular —una compleja arquitectura de β-glucanos, quitina y manoproteínas— no solo le permite sobrevivir a un entorno hostil; también redefine el destino cromático de los vinos tintos. A medida que avanza la fermentación y, posteriormente, la crianza sobre lías, estas estructuras comienzan a desintegrarse y liberan compuestos capaces de interactuar con los fenólicos del vino: taninos, ácidos orgánicos y, especialmente, antocianinas, los pigmentos que otorgan a los tintos su profundidad visual. Parte de estos colores puede perderse en el tejido celular de las lías, apagando la intensidad de los tonos rojos y púrpuras.

Texto destacado

Paradójicamente, es en esa misma interacción donde el color encuentra su fortaleza: las antocianinas se unen a los taninos formando pigmentos más estables, aquellos que resisten mejor el paso del tiempo y terminan por afianzar la calidad sensorial del vino.

En los vinos tintos jóvenes, el color actúa como una carta de presentación: condiciona la percepción de calidad desde el primer vistazo y anticipa su carácter sensorial (Jensen et al., 2008; Sáenz-Navajas et al., 2011). Detrás de esa apariencia seductora se esconde una compleja red de reacciones químicas donde interactúan los pigmentos naturales de la uva y los compuestos que se liberan durante la vinificación.

Los tonos rojos y violáceos que cautivan al consumidor provienen de las antocianinas, moléculas que se encuentran en el hollejo y que pueden presentarse en múltiples estados: libres o monoméricos —como la malvidina-3-O-glucósido, peonidina-3-O-glucósido, petunidina-3-O-glucósido, cianidina-3-O-glucósido y delfinidina-3-O-glucósido—, pero también agrupadas en formas poliméricas y copolímeros que otorgan estabilidad y profundidad al color del vino (Echeverrigaray et al., 2020; Tofalo et al., 2021). Estas estructuras se originan gracias a la interacción entre antocianinas y proantocianidinas, los taninos que determinarán la evolución cromática y el potencial de guarda de un vino tinto.

A esta matriz extraída de la uva se suman los metabolitos que las levaduras producen y liberan durante la fermentación (Carpena et al., 2020). Allí, S. cerevisiae se convierte en un actor clave: transforma el mosto en vino y, al mismo tiempo, altera su color mediante dos mecanismos principales. Por un lado, a través de la actividad de enzimas como la β-glucosidasa, que pueden modificar la estructura de las antocianinas; por otro, mediante la adsorción directa de los pigmentos sobre su pared celular, un proceso que puede atenuar o estabilizar la intensidad cromática (Tofalo et al., 2021).

Cuando la fermentación termina, la historia del color continúa. La autolisis de las levaduras libera proteínas, lípidos y polisacáridos al vino, compuestos que influyen directamente en la textura, el sabor y la persistencia visual de los pigmentos (Tofalo et al., 2021). Cada decisión enológica —desde el tiempo de maceración hasta la elección de la cepa de levadura y la crianza sobre lías— define el destino visual del vino.

En este contexto, el presente artículo se propone explorar con detalle las interacciones entre los componentes de la pared celular de S. cerevisiae y los compuestos responsables del color en vinos tintos, analizando cómo influyen en la calidad final de uno de los atributos más determinantes y apreciados por consumidores y especialistas: su expresión cromática.

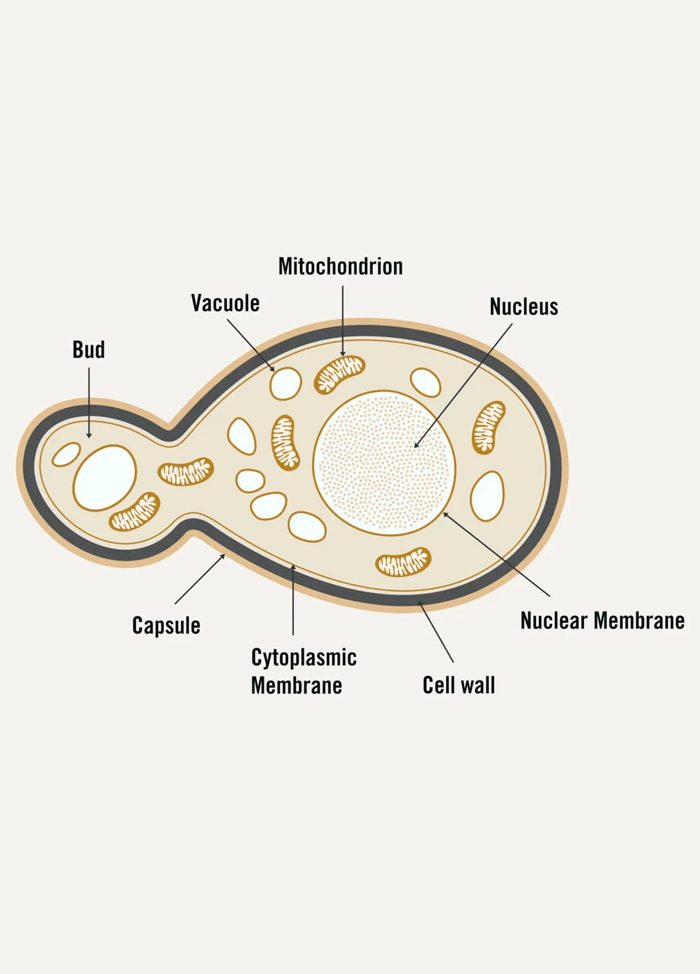

Invisible al ojo humano, pero esencial para la vida y el vino: así es la pared celular de S. cerevisiae. Esta estructura funciona como un escudo biológico que permite a la levadura sobrevivir a los vaivenes químicos de la fermentación —alcohol, radicales libres, acidez— y, al mismo tiempo, actúa como una plataforma de interacción con los compuestos que definirán el color del vino (Klis et al., 2006).

Su arquitectura está formada por capas que se entrelazan como una red tridimensional. En la base estructural dominan los β-1,3-glucanos y la quitina, responsables de otorgar firmeza y resistencia. En la superficie, en cambio, se despliega un entramado de manoproteínas altamente glicosiladas, moléculas clave en procesos como la adhesión celular y la respuesta al estrés (Klis et al., 2006; Orlean, 2012). Allí se origina parte del misterio: son estas proteínas, y su capacidad de unirse a los polifenoles del vino, las que determinarán cuánto color se retiene o se pierde en el proceso de crianza.

Pero la pared celular no es una estructura rígida: late y se transforma. La dinámica de sus proteínas —hidrolasas, transglicosidasas, adhesinas y sensores— permite que la levadura adapte su fortaleza según las condiciones del medio (Orlean, 2012). Entre ellas destacan las proteínas GPI y PIR, ancladas mediante enlaces específicos a la matriz de glucanos. Las primeras se relacionan con la arquitectura y remodelación de la pared celular, mientras que las segundas intervienen en su integridad y permeabilidad (Pittet & Conzelmann, 2007; Lesage & Bussey, 2006).

En conjunto, estos componentes definen cómo la levadura interactúa con el vino: cuánta antocianina puede adsorber, cuántas moléculas podrá liberar en la fase de autolisis y cuánto impactará en la estabilidad del color con el paso del tiempo. Una estructura microscópica que, sin embargo, deja una huella enorme en la copa.

Proceso de autólisis en levaduras S. cerevisiae y compuestos de color en vinos: antocianinas

Cuando la fermentación parece haber llegado a su fin y las levaduras se sumergen en el silencio del fondo de los tanques, en realidad una nueva etapa está comenzando. Es la autólisis: un proceso lento, casi imperceptible, en el que S. cerevisiae continúa moldeando el vino incluso después de morir (Alexandre & Guilloux-Benatier, 2006).

La caída en la cantidad de nutrientes, el alcohol elevado —que hoy puede superar con facilidad el 14–15 % debido al calentamiento climático— y el pH naturalmente ácido del vino impulsan a la célula a una descomposición controlada (Goold et al., 2016; Chassagne et al., 2005; Werner & Rauhut, 2009). Sus propias enzimas se liberan desde la vacuola y comienzan a degradar lentamente la maquinaria celular. Lo que alguna vez fue estructura, ahora se vuelve contribución: péptidos, aminoácidos, lípidos, ácidos nucleicos y polisacáridos atraviesan los poros de la pared y pasan al vino (Alexandre & Guilloux-Benatier, 2006).

Este desprendimiento progresivo de compuestos transforma la textura, los aromas y la estabilidad cromática del vino. Sin embargo, el impacto sobre el color es una espada de doble filo. Las lías pueden adsorber hasta un tercio de las antocianinas monoméricas presentes, disminuyendo la intensidad visual del vino en sus longitudes de onda características (420 y 520 nm) (Mazauric & Salmon, 2005). Pero, al mismo tiempo, las moléculas liberadas facilitan la formación de pigmentos poliméricos más resistentes al paso del tiempo, sellando la persistencia de los tonos rojos y violetas en la botella. Vista así, la autólisis se vuelve un acto de servicio póstumo: la levadura se sacrifica para que el vino gane complejidad, equilibrio en boca y un color que perdure más allá de la juventud.

Compuestos de color en vinos: antocianinas:

El color de un vino tinto no es solo un atributo visual: es un relato químico sobre la uva, su entorno y su transformación. En esa narrativa, las antocianinas cumplen el papel protagónico. Se trata de pigmentos flavonoides que la vid produce y almacena en el hollejo, responsables de la amplia gama de tonalidades que van desde los rojos intensos hasta los violetas profundos (Freitas et al., 2017).

Durante la maceración —ese momento crucial en que el hollejo cede su esencia al mosto— las antocianinas se liberan y comienzan a formar parte del corazón cromático del vino. Su comportamiento a partir de entonces es dinámico: pueden permanecer en formas monoméricas, fácilmente perceptibles por su brillantez, o evolucionar hacia estructuras complejas que aumentan su estabilidad y resistencia frente al tiempo, el oxígeno y el dióxido de azufre (Echeverrigaray et al., 2020).

Pero no actúan solas. En las primeras etapas de la fermentación, interactúan con otros compuestos del vino —taninos, flavonoles, proteínas— y participan en reacciones que darán lugar a pigmentos poliméricos más duraderos (Tofalo et al., 2021). La temperatura, la duración de la maceración y el uso de enzimas pectinolíticas pueden inclinar la balanza hacia una mayor extracción y fijación del color.

Todo esto ocurre en una matriz dinámica donde la levadura también interviene: modifica el entorno químico, genera nuevos compuestos y aporta condiciones que influyen en la evolución de estos pigmentos. Así, la expresión cromática final de un tinto no es obra de un solo protagonista, sino el resultado de una compleja colaboración entre la uva, el tiempo y el trabajo silencioso de los microorganismos.

Interacción entre la pared celular de S. cerevisiae y los compuestos de color del vino:

Durante la vinificación, la pared celular de Saccharomyces cerevisiae se convierte en un escenario microscópico donde se juega buena parte del destino cromático del vino tinto. Esta estructura tridimensional —formada por β-glucanos, quitina y manoproteínas— tiene la capacidad de retener una fracción relevante de las antocianinas, especialmente durante la crianza sobre lías (Levin, 2005). Cuando las células se separan del vino, pueden arrastrar consigo hasta un 6 % del color total, dejando una huella perceptible en la copa (Morata et al., 2003).

La afinidad entre pigmentos y pared celular no es casual. Las antocianinas más metoxiladas —como la malvidina y la peonidina— tienden a ser adsorbidas con mayor fuerza que aquellas con más grupos hidroxilo, lo que indica que prevalecen interacciones hidrofóbicas entre pigmentos y manoproteínas (Morata et al., 2003). Y no todas las antocianinas comparten el mismo destino: mientras los ácidos cinamoílicos acilados muestran fuerte fijación, las vitisinas —pigmentos que emergen hacia el final de la fermentación— exhiben menor afinidad y permanecen más libres en el vino, reforzando la estabilidad del color (Cheng et al., 2023).

A esta danza química se suma la actividad enzimática de la levadura. Enzimas como la β-glucosidasa pueden remover el azúcar de las antocianinas, generando antocianidinas mucho más reactivas y, paradójicamente, más susceptibles a ser retenidas por las lías (Delić et al., 2024). Es un proceso que puede atenuar la intensidad del color inicial, pero también allanar el camino para una mayor consolidación de tonalidades en el tiempo.

El vino, además, cuenta con aliados inesperados: el acetaldehído y el ácido pirúvico, subproductos del metabolismo de la levadura, son responsables de la formación de pigmentos altamente estables como las vitisinas A y B, resistentes a variaciones de pH y al dióxido de azufre (Tofalo et al., 2021; Morata et al., 2016). Su aparición suele darse en momentos en que la pared celular ya ha alcanzado su capacidad máxima de adsorción, permitiendo que estos pigmentos permanezcan en suspensión para enriquecer la expresión cromática del vino (Márquez et al., 2012).

Con el avance de la autólisis, las manoproteínas y polisacáridos liberados actúan como puentes entre taninos y antocianinas, fomentando la formación de pigmentos poliméricos más resistentes a la oxidación y al tiempo (Mazauric & Salmon, 2005; Freitas et al., 2017). El resultado final es un color que ya no depende únicamente de la juventud del vino, sino de una matriz estable que lo acompañará durante su evolución en botella. Así, cada cepa de levadura no solo fermenta: escoge un camino cromático diferente. El enólogo, al seleccionarla, está eligiendo también el futuro visual del vino que creará.

Implicancias enológicas sobre la adsorción de compuestos de color en vinos

Para los enólogos, comprender cómo las levaduras interactúan con el color del vino no es solo una curiosidad microbiológica: es una herramienta de precisión. La composición de la pared celular —especialmente su contenido de β-glucanos— se vuelve un factor decisivo en la preservación o pérdida de antocianinas durante la fermentación y la crianza (Levin, 2005; Freitas et al., 2017). Algunas cepas, con paredes celulares más permeables y ricas en β-glucanos solubles, retienen menos pigmentos y permiten conservar hasta un 4 % más de intensidad cromática en comparación con levaduras de pared más rígida (Morata et al., 2003; Sandoval Manzano, 2015).

Estas interacciones se sustentan en un equilibrio químico delicado: las antocianinas más metoxiladas muestran mayor afinidad hidrofóbica por la pared celular, lo que puede incrementar la pérdida de color inicial si no se controlan adecuadamente los tiempos de contacto con las lías (Morata et al., 2003). Por ello, el uso estratégico de β-glucanasas se ha convertido en una práctica útil para liberar pigmentos retenidos y potenciar la expresión visual del vino (Sandoval Manzano, 2015).

Sin embargo, no se trata solamente de evitar pérdidas. La crianza sobre lías aporta una dimensión de estabilidad y complejidad que no puede obtenerse por otras vías: los polisacáridos y manoproteínas liberados durante la autólisis favorecen la formación de pigmentos poliméricos —más estables, más longevos— y contribuyen a una textura más sedosa y una sensación en boca más redonda (Echeverrigaray et al., 2020; Mazauric & Salmon, 2005).

Cuando este proceso se conjuga con el contacto controlado con madera, se construye un entorno protector donde los pigmentos resisten mejor la oxidación y el desgaste sensorial (Carpena et al., 2020).

La selección de la levadura, por tanto, deja de ser un asunto únicamente fermentativo: se convierte en una decisión estética. Elegir una cepa u otra es elegir el futuro cromático del vino.

Conclusiones

El color del vino es una obra silenciosa de las levaduras. Cuando alzamos una copa de vino tinto frente a la luz, rara vez pensamos en las innumerables batallas químicas que se libraron para lograr esos rojos profundos, esos violetas brillantes o esa elegancia que anuncia calidad. Sin embargo, detrás de cada tono existe una historia microscópica protagonizada por organismos que transformaron la fruta en cultura líquida: las levaduras.

S cerevisiae no solo fermenta; construye color, lo defiende y lo proyecta hacia el futuro. Sus paredes celulares capturan parte del brillo inicial, sí, pero también ayudan a que el vino gane estabilidad, permanencia, identidad. En su muerte, la levadura regala al vino nuevas estructuras que lo enriquecen en boca, en aroma y en apariencia. Es un acto de servicio silencioso, una forma de legado.

Cada decisión enológica —la selección de la cepa, el manejo de lías, el tiempo de maceración, las condiciones de crianza— moldea esta expresión visual. Detrás de un vino que se mantiene vibrante a lo largo del tiempo, hay ciencia, precisión y un profundo conocimiento del rol de estos microorganismos.

Comprender esta interacción es comprender que el color del vino no es solo una cuestión estética: es una señal de vida, de transformación, de vínculos invisibles entre la uva, el tiempo y la levadura. Es patrimonio que se revela al mirar, pero nace en lo que no se ve.

La próxima vez que un tinto deslumbre la mirada antes que el paladar, recordemos a quienes nunca se verán en la etiqueta, pero que hicieron posible esa belleza en movimiento: las levaduras que dieron su existencia para que el vino pudiera brillar.

(*) Sobre las autoras:

- Liliana Godoy Olivares es investigadora y académica en la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la UC, especializada en microbiología enológica. Su trabajo se enfoca en el estudio de levaduras y bacterias aplicadas a la fermentación del vino, explorando su genética, comportamiento y potencial biotecnológico. Lidera el laboratorio de Microbiología y Genética de Levaduras, donde impulsa investigación y divulgación sobre microbiología del vino y fermentaciones.

- Karina Rivas Moraga es agrónoma con especialización en enología y formación en microbiología y fisiología de la vid, dedicada al estudio de levaduras y procesos fermentativos en vinificación. Su enfoque integra ciencia, innovación y tradición para desarrollar vinos con identidad territorial y sostenibilidad.

BIBLIOGRAFIA

1. Alexandre, H., & Guilloux-Benatier, M. – Yeast autolysis in sparkling wine - A review

2. Carpena, M., Pereira, A. G., Prieto, M. A., & Simal-Gandara, J. – Wine aging technology: Fundamental role of wood barrels

3. Chassagne, D., Guilloux-Benatier, M., Alexandre, H., & Voilley, A. – Sorption of wine volatile phenols by yeast lees

4. Cheng, S., Wu, T., Gao, J., Han, X., Huang, W., You, Y., & Zhan, J. – Color myth: anthocyanins reactions and enological approaches achieving their stabilization in the aging process of red wine

5. Delić, K., et al. – Grape, wine and pomace anthocyanins: winemaking biochemical transformations, application and potential benefits

6. Echeverrigaray, S., Scariot, F. J., Menegotto, M., & Delamare, A. P. L. – Anthocyanin adsorption by Saccharomyces cerevisiae during wine fermentation is associated to the loss of yeast cell wall/membrane integrity

7. Freitas, V., Fernandes, A., Oliveira, J., Teixeira, N., & Mateus, N. – A review of the current knowledge of red wine colour

8. Goold, H. D., et al. – Yeast’s balancing act between ethanol and glycerol production in low‐alcohol wines

9. Jensen, J. S., Demiray, S., Egebo, M., & Meyer, A. S. – Prediction of wine color attributes from the phenolic profiles of red grapes (Vitis vinifera)

10. Klis, F. M., Boorsma, A., & De Groot, P. W. J. – Cell wall construction in Saccharomyces cerevisiae

11. Klis, F. M., Mol, P., Hellingwerf, K., & Brul, S. – Dynamics of cell wall structure in Saccharomyces cerevisiae

12. Levin, D. E. – Cell Wall Integrity Signaling in Saccharomyces cerevisiae

13. Lesage, G., & Bussey, H. – Cell wall assembly in Saccharomyces cerevisiae

14. Marquez, A., Serratosa, M. P., Lopez-Toledano, A., & Merida, J. – Colour and phenolic compounds in sweet red wines from Merlot and Tempranillo grapes chamber-dried under controlled conditions

15. Mazauric, J. P., & Salmon, J. M. – Interactions between yeast lees and wine polyphenols during simulation of wine aging

16. Morata, A., et al. – Adsorption of anthocyanins by yeast cell walls during the fermentation of red wines

17. Morata, A., et al. – Yeast influence on the formation of stable pigments in red winemaking

18. Orlean, P. – Architecture and biosynthesis of the Saccharomyces cerevisiae cell wall

19. Pittet, M., & Conzelmann, A. – Biosynthesis and function of GPI proteins in the yeast Saccharomyces cerevisiae

20. Sáenz-Navajas, M. P., Echavarri, F., Ferreira, V., & Fernández-Zurbano, P. – Pigment composition and color parameters of commercial Spanish red wine samples: Linkage to quality perception

21. Sandoval Manzano, R. – Efecto del uso de β-glucanasas y derivados de levaduras en la calidad del vino espumoso Verdejo de larga crianza

22. Tofalo, R., Suzzi, G., & Perpetuini, G. – Discovering the Influence of Microorganisms on Wine Color

23. Werner, M., & Rauhut, D. – Control de temperatura